Vista de la hacienda de La Palma / Textos y fotos de

la ruta: Antonio y Francisco Gavira

La

ruta que te proponemos tiene nueve kilómetros,

se puede realizar en unas tres horas, incluidas las paradas, y es muy asequible

para hacerla en familia o con los amigos. Dada su localización, son muy pocas

las personas que se adentran en este rincón de nuestro término municipal, que,

sin duda, merece la pena ser visitado. La época aconsejable para

realizarla va de octubre a mayo. No obstante, es el inicio de

la primavera el que nos permitirá disfrutar de la floración de la mayoría de

las especies botánicas, sin que el sol nos castigue demasiado.

Desde

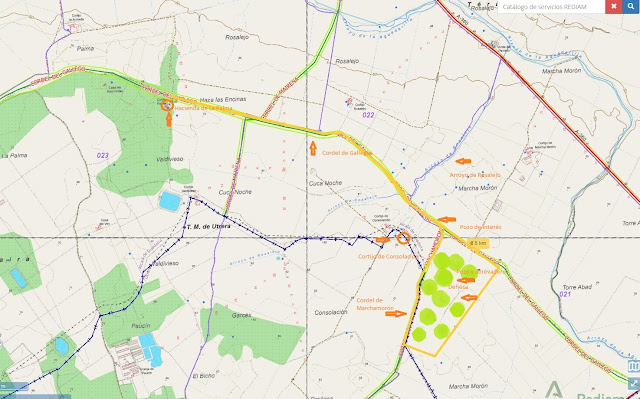

Alcalá tomaremos la A-360, dirección Morón de La Frontera. En el cruce con la

A-8100, cogeremos dirección Utrera. A un kilómetro doscientos metros pasa la

vía pecuaria cordel de Gallegos. Podríamos comenzar la ruta en este

mismo punto. Tendríamos que añadir 3,4 km., entre la ida y la vuelta, por un

tramo del cordel que ha perdido casi toda la vegetación y anchura a manos del

arado. Proponemos continuar por la vía pecuaria durante 1,7 km., hasta empezar

a subir una suave loma, donde estacionaremos el coche.

A nuestra derecha veremos unos frutales pertenecientes al cortijo de Marchamorón [i], y a nuestra izquierda un padrón desde donde parte un camino perpendicular al cordel, que tomaremos para ir bordeando una de las pocas dehesas que aún nos quedan en nuestro término municipal.

Después de 1,3 km., llegaremos al cordel de Marchamorón, que lo cogeremos a la derecha. En este primer tramo la dehesa siempre permanecerá a nuestra derecha, y la tierra calma, tierras que se dedican a cereal, a nuestra izquierda. Desde el sendero, entre encinas y alcornoques, se distingue un pozo abrevadero, testigo de la función ganadera que tuvo la zona en un tiempo pasado.

El cordel

de Marchamorón, según un panel explicativo que veremos, tiene una longitud

de 2,8 km., y una anchura de 37,61 m., que no se respeta en ningún punto de su

recorrido. Parte del descansadero del Baldío, en la Cañada Real de

Carmona, y termina en el cordel de Gallegos. Este último tramo, de 1,1 km., es

el mejor conservado y delimita los términos entre Utrera y Alcalá. La

vegetación más habitual está compuesta de palmitos, retamas, arrayanes,

chumberas, olmos, ailantos, encinas, alcornoques, esparragueras, sobre todo

burlagueras, entre otras especies de plantas.

A

nuestra izquierda, distinguiremos, algo distante, el cortijo de

Consolación, aparentemente bien cuidado. El caserío se encuentra muy

próximo a la línea que delimita los dos términos municipales. Dos postes

se han levantado al inicio del camino que da entrada a la finca, donde podemos

leer “Cuca Noche” y “prohibido el paso”. Si no hacemos caso a la prohibición y

nos adentrásemos, pasaríamos junto a la entrada del cortijo y, a 1,3 km. de la

vía pecuaria, daríamos con los restos de lo que fue la hacienda de Cuca

Noche, según el mapa topográfico y parcelario de 1944-1948, donde se señala

también un pozo abrevadero [ii].

Nosotros

continuaremos por la vía pecuaria hasta conectar, nuevamente,

con el cordel de Gallegos, que lo tomaremos a la izquierda [iii].

Al inicio de este nuevo tramo se encuentra, a nuestra derecha, un antiguo

pozo. En los años cincuenta del pasado siglo, allí también existían unas

chozas. Seguiremos de frente, flanqueados por abundantes palmitos, coscojas,

lentiscos, retamas, olivillas, zarzaparrillas, torviscos, beleño macho,

esparragueras y un largo etcétera de herbáceas.

Pronto

cruzaremos el arroyo de Rosalejos, que desemboca en el Guadairilla.

Su cauce, seco, salvo en época de lluvias, cuenta con interesantes núcleos

arbóreos y arbustivos que sirven de oteadero y refugio para aves rapaces como

el águila perdicera o el milano negro [iv].

A

continuación, la finca de Rosalejos, cuyo cortijo no podemos

divisar desde el cordel. Aunque no se trataría de la antigua construcción [v],

destaca por estar vallada por un enorme seto de un arbusto espinoso

llamado Withania frutescens, que se propaga por la vía

pecuaria. La vegetación continúa siendo abundante en este tramo, con beleños,

rosales, zarzas, coscojas, jaras, lentiscos y, sobre todo, palmas y retamas.

Más

adelante cruza el cordel de Mairena, cuyo trazado, en este punto, ha sufrido un

importante desvío de facto. A nuestra izquierda, delimita una tierra calma,

conocida como haza de Las Encinas y la finca de Rosalejos. Su

continuación, a nuestra derecha, comienza seiscientos metros más adelante. Si

continuásemos por él, nos llevaría a las proximidades del cortijo de

Valdivieso, que también presenta instalaciones justo en el límite de los

términos municipales.

En los últimos cien años, el hábitat de la zona se ha visto modificado de forma notable, repercutiendo en la avifauna, especialmente en las rapaces y las aves esteparias, como las grullas. Los palmares y pastizales arbolados suponían en 1918, exclusivamente en esta zona media de Gallegos, más de 500 hectáreas, en 1957 pasaron a unas 200, y hoy han desaparecido casi en su totalidad [vi].

Nosotros continuaremos por el cordel de Gallegos otros setecientos metros, hasta llegar a la hacienda de La Palma. En algunos mapas topográficos se la nombra como cortijo, pero se trata sin duda de una verdadera hacienda de olivar. La descripción que nos facilita Haciendas, cortijos y lagares de la Provincia de Sevilla es la siguiente: “Destaca la torre de contrapeso, rematada con un mirador, del que se conserva poco más que la escalera de acceso y una espadaña. Sabemos que la hacienda La Palma fue adquirida en 1738 por Juan Bautista López de Guzmán, un comerciante gaditano que seguramente la adquirió con lo que había ganado en el comercio americano. Precisamente ese año el maestro albañil Francisco Portillo intervino en su caserío, realizando la capilla. Todo ello pone en evidencia la antigüedad de este caserío” [vii].

En

las inmediaciones de la hacienda podemos constatar la abundancia de material

cerámico de diversa técnica, época y funcionalidad.

Después

de la visita a la hacienda regresaremos sobre nuestros pasos, sin dejar el

cordel de Gallegos, hasta nuestro coche. Dejamos atrás unos alcores menores,

estos muy próximos al arroyo de Guadairilla. Con una altitud máxima

de 60 metros, sustentados sobre calcarenitas, arenas, margas y calizas, con

valores singulares de flora y fauna, y potencialmente muy rico en yacimientos

arqueológicos por descubrir [viii].

[i] Haciendas, cortijos y lagares de la

provincia de Sevilla nos dice que “el núcleo del caserío se

articula en torno a un amplio patio cuadrado. Su sencilla e irregular fachada

está centrada por un simple vano, sobre el que aparece el nombre de San

Francisco Javier, y rematada por un palomar. Además, aparece un azulejo con una

cruz de San Juan, que el actual propietario asocia a que el cortijo fue al

parecer propiedad de los frailes mínimos. En la mitad izquierda de esta

fachada, de doble y desigual altura, y de la que sobresale una espadaña, se

encuentra la vivienda del propietario y del casero. Por su parte, la mitad

derecha es de una sola altura y está ocupada por una interesante cuadra

articulada por una hilera de pilares en los que voltean arcos de medio punto”.

[ii] En esta zona se localiza el yacimiento

arqueológico conocido como Cuca Noche.

[iii] En Vías pecuarias de Alcalá de

Guadaíra, “Ruta de Gallegos”, 2008, Antonio Gavira Albarrán nos

dice que “sale de la cañada de Matalajeme antes de llegar a la hacienda de La

Pintá, camina entre Los Bujadillos y La Pintada con dirección a la línea límite

de este término con el de Utrera, al llegar al cual lo sigue en un Kilómetro

aproximadamente, desprendiéndose de ella para dirigirse en línea recta a cruzar

la carretera de Madrid-Cádiz por la casilla de Peones Camineros llamada de

Mendieta. Atraviesa el camino de Alcalá de Guadaíra a Utrera, pasa entre el

cortijo de Sanabria y otro cortijo (El Gallego), deja a la izquierda un rancho

(La Armada) y a la derecha el cortijo de La Palma, cruza también el cordel de

Mairena del Alcor a Utrera, que aparece muy intrusado, pasa por tierras del

cortijo de Marchamorón, cruza también el cordel de Carmona a Utrera y ya por la

línea divisoria de este término de Alcalá y el de Utrera, sigue hasta su

terminación en la Cañada Real de Piedra Hincada, después de atravesar el

ferrocarril de Utrera a Morón y a Osuna. La anchura de esta vía es variable a

lo largo de su recorrido, pero nunca inferior a 45 varas (37.61 metros). En lo

sucesivo se le considerará necesaria con una anchura uniforme de 45 varas. Su

recorrido total es de unos 22 kilómetros.”

[iv] En el Mapa topográfico de 1944-48,

una vez pasado el arroyo, se encontraba un par de pozos, una choza y unas

ruinas.

[v] Ibid. Aparecen dos pozos con

abrevadero, cortijo y ruinas.

[vi] A finales de los años treinta y principios de

los cuarenta del siglo pasado, mi abuelo, junto a mi padre y una burra, acudían

a la zona para recolectar cogollos de palma que vendían en la

tienda que tenía mi abuela en la esquina de la calle Padre Flores con la calle

Nueva.

[vii] Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura

de las grandes explotaciones agrarias de Andalucía. Provincia de Sevilla, 2,

pág.907.

[viii] Por poner dos ejemplos, los yacimientos de Cuca

Noche y La Palma no se encuentran recogidos en el PGOU de Alcalá. Por otra

parte, Alwadi-ira denunció los restos arqueológicos apilados en el

cordel de Gallegos.